コラム

アパート・マンションの大規模修繕協議会とは?設立の目的・管理組合との違いをやさしく解説【2025年版】

「大規模修繕の話が出ているけれど、住民の意見がまとまらない…」

「そもそも“協議会”って立ち上げる必要あるの?」

アパート・マンションの大規模修繕では、数百万円〜数千万円単位の工事費用が発生し、住民との合意形成や業者選定など、多くの課題に直面します。そのなかで重要な役割を担うのが「大規模修繕協議会(修繕委員会)」という組織です。

そこでこの記事では、協議会の役割や管理組合との違い、設立ステップやよくあるトラブルの対処法まで、初めての方にもわかりやすく解説します。さらに、神奈川県内で実際に支援を行っている業者によるサポート例や無料相談先も紹介しています。

\アパートの大規模修繕・協議サポートは株式会社マークにお任せ/

アパートの大規模修繕を近々実施したいと考えているなら、伴走型のサポートを提供している「株式会社マーク」にご相談ください。

神奈川県の港北ニュータウンエリアで大規模修繕工事をサポートしている会社であり、工事のわかりやすいパック料金を提供しているほか、施工後のアフターサポートにも対応が可能です。10秒で完結する無料のWeb見積もり、無料の修繕相談をご利用いただけますので、ご興味がある方は以下のリンクにアクセスしてみてください。

アパート・マンションの大規模修繕協議会とは?

アパートやマンションの資産価値を維持し、住環境の安全性を確保するために欠かせないのが「大規模修繕」です。

集合住宅を所有する人なら、絶対に実施しなければならない修繕工事であり、工事を行う前には必ず「大規模修繕協議会(=修繕委員会)」を立ち上げたうえで、住民全体の意見を取りまとめ、スムーズに工事を進める役割を果たさなければなりません。

【チェック】協議会って必ず必要なの?

法的に義務付けられているわけではありませんが、合意形成やトラブル回避のためには非常に有効です。特に、老朽化が進んだアパート・マンションでは、協議会を設けることで住民の納得感を高めやすくなります。

この大規模修繕協議会は、管理組合のなかで組織される任意の合議体(集団で意思決定を行う組織のこと)であり、専門家や住民代表が参加して、工事の計画・業者選定・合意形成などを主導するのが特徴です。

特に、国が度が公開している次のような資料でも合意形成や透明性の高い意思決定のために、協議会の重要性が強調されています。

- 国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」

- 住宅金融支援機構「大規模修繕の手引き」

また、実際に管理経験のある方などから「住民の信頼を得ながら計画を進めるには、協議会が欠かせなかった」という声も多いことから、アパート・マンションの所有者は、しっかりと大規模修繕のこと、そして協議会のことを理解することが重要です。

大規模修繕とは何なのかについて知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。

どうして大規模修繕協議会を立ち上げるの?

アパートやマンションの大規模修繕は、複数回にわたって実施しなければならず、合計すると数千万円規模の費用がかかることも少なくありません。また、長期間にわたる工事も多いことから、集合住宅で生活する住民に負担をかけてしまう点にも気を付ける必要があります。

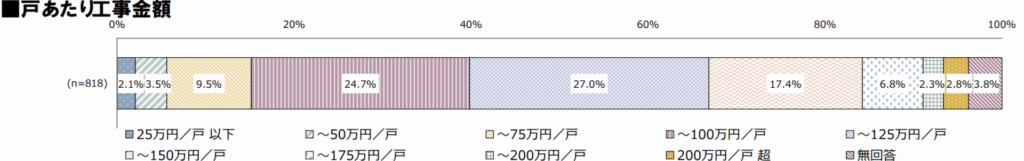

【チェック】大規模修繕コストは1戸当たり125万円?

国土交通省が公開している「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、1戸当たりの工事金額は、平均して125万円(27.0%と最多)ほどかかる傾向が強いとわかりました。これを所有するアパート・マンションの戸数でかければトータルコストの目安になります。

そのため、工事の進行や業者選定に関して住民全体の理解と合意が不可欠であり、ここで役立つのが「大規模修繕協議会」です。以下に、協議会を立ち上げる目的を3つまとめました。

- 透明性の確保

⇒ 工事内容や業者選定を明確に記録して不信感やトラブルを防止 - 合意形成の促進

⇒ 住民が納得したうえで計画を進めるための話し合いの場の確保 - 専門家との連携

⇒ 設計事務所やコンサルタントなどの第三者との連携で公平性を担保

例えば、理事会だけで工事計画を進めた結果「なぜこの業者に決まったのか?」「費用が高すぎる」といった声が相次ぎ、住民総会で否決されてしまったケースもあります。このような失敗を防ぐためにも、協議会の設立は重要なステップだと言えるでしょう。

なお、住宅金融支援機構の『大規模修繕の手引き』でも「知識がないと合意形成が困難である場合もおおいため、管理組合の理事会とは別に、住民代表や専門家を交えた協議体を立ち上げることが望ましい」などと明記されています(※出典:大規模修繕の手引き)

アパート・マンションの「管理組合」「修繕委員会」と何が違うの?

「大規模修繕協議会」と似た言葉に「管理組合」「修繕委員会」がありますが、それぞれ明確な違いがあります。混同すると、役割分担や責任の所在が不明瞭になってしまうため、以下の比較表をご参照ください。

| 管理組合 | 修繕委員会 (大規模修繕協議会) | |

|---|---|---|

| 役割 | 建物全体の維持管理・運営 | 修繕に関する検討・提案 |

| 設置時期 | 建物引き渡し後に必ず発足 | 修繕工事の必要時に臨時設置 |

| 構成員 | 区分所有者(全住民) | 理事・住民の有志など |

| 法的な位置づけ | 法的に設置が義務づけられている | 任意団体 |

つまり、2つの組織はそれぞれ次のように表せます。

- 管理組合|アパートマンションの管理に必要な組織

- 修繕委員会(大規模修繕協議会)|修繕のために集まる組織

管理組合は、マンションやアパートの所有者(区分所有者)が全員で構成する法的な団体で、建物の維持・管理・運営を目的としています。理事会を中心に意思決定がなされ、修繕積立金の管理や共有部分の管理もこの組織の仕事です。

(※国土交通省などに「マンション標準管理規約(単棟型)といった規約あり」)

一方、修繕委員会(大規模修繕協議会)は、管理組合の理事会とは別に設置される、修繕の検討を目的とした専門的なチームです。日常的な管理ではなく、大規模修繕の時期に限定的に設けられることが多く、住民の有志や理事が兼務するケースもあります。

アパート・マンションの大規模修繕は何年ごと?【スケジュールと流れ】

ここでは、初めてアパート・マンションの大規模修繕にとりかかる人、そしてまだ実施したことがない人向けに、協議会を立ち上げる目安として「修繕の周期」「スケジュール」「住民への告知」の3つを解説します。

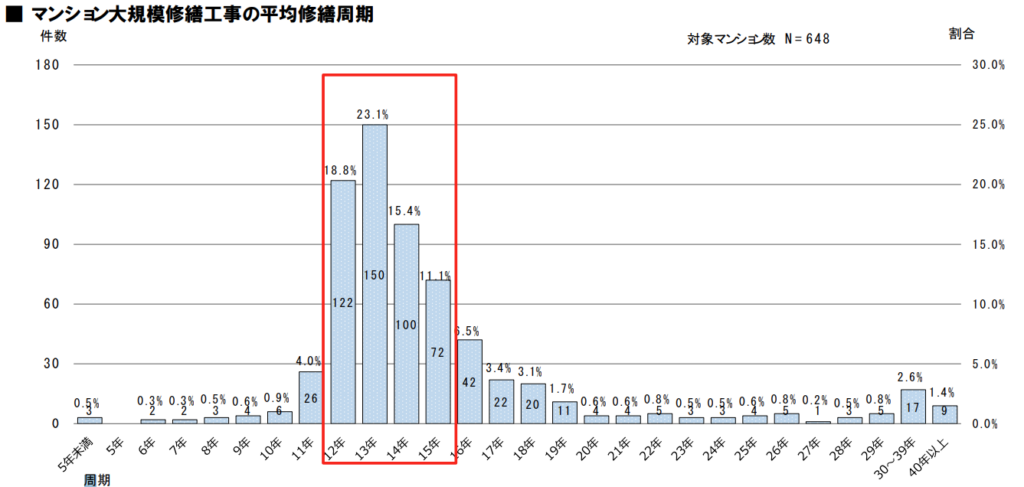

大規模修繕は12~15年周期が目安

アパートやマンションの大規模修繕は、建物の劣化状況や構造に応じて、定期的に行う必要があり、土交通省が示す標準的な修繕周期によると、大規模修繕の目安は12~15年に一度とされています。

このタイミングを見極めずに放置してしまうと、雨漏りや外壁タイルの剥落、給排水設備の腐食など、重大なトラブルにつながる可能性があります。また、劣化が進行した状態での工事は、費用が2〜3割増しになるケースも珍しくないため、適切な時期に工事するのが望ましいです。

なおアパートやマンションの設備や構造は、次の周期で不具合が発生しやすくなると説明されています。

| 部位 | 不具合発生の目安 |

|---|---|

| 屋根 | 塗装・補修|11~15年目 防水・葺替|21~25年目 |

| 外壁 | 塗装|11~18年目 タイル張り補修|12~18年目 |

| 階段・廊下 | 鉄部塗装|4~10年目 塗装・防水|11~18年目 |

| 給排水管 | 高圧洗浄|5年目 取替|30年目 |

| 給湯器・エアコン | 交換|11~15年目 |

このように、時間の経過に応じて必要な修繕の種類も変わってくるため「長期修繕計画」「資金計画」をもとに、計画的に実施することが重要です。

特に、大規模修繕は1回きりではなく、30年のうちに2〜3回繰り返す前提で進めなければなりません。したがって所有者や管理組合は、早い段階からの計画立案と協議会の設立準備を意識する必要があります。(参考:国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」)

協議会設立から工事完了までのスケジュール

大規模修繕協議会を立ち上げてから、実際に工事が完了するまでには、一般的に1年〜1年半程度かかるのが一般的です。また規模が大きいマンションや、住民との調整が難航する場合には、2年以上に及ぶケースもあります。

以下は、大まかなスケジュールの流れです。

| 時期(目安) | 内容 | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| ① 0~3ヶ月 | 協議会の立ち上げ、住民有志の募集 | 管理組合内で承認を取り、必要に応じて外部専門家を招く |

| ② 3~6ヶ月 | 修繕内容の検討、設計コンサル選定 | 複数社から見積もり(プロポーザル・相見積)を取得 |

| ③ 6~9ヶ月 | 工事計画の立案、住民説明会の開催 | 住民の合意形成と質疑対応が非常に重要 |

| ④ 9~12ヶ月 | 業者決定、契約手続き、着工準備 | 工期・工法・保証条件を契約書に明記 |

| ⑤ 12~18ヶ月 | 工事着工〜完了(引き渡し) | 騒音・共用部利用制限への対応も忘れずに |

特に遅れがちなのが「住民説明会での同意形成」「業者選定の合意取り」となります。

なお、このスケジュールはあくまで目安です。建物の劣化状況・住民の合意形成の進み具合・業者の繁忙期などによって前後するため、協議会発足から半年以内に「信頼できる設計事務所や管理士に相談できる体制」を整えておくのが理想です。

住民へのお知らせや説明会はいつ行えばいい?【時期・回数】

大規模修繕において、住民へのお知らせや説明会の開催時期・回数は、合意形成の成否を左右する重要な要素です。

そのためタイミングを誤ると、工事計画に対する不信感や反対意見が強まり、プロジェクト全体が頓挫する可能性も…。よって以下に住民説明会のベストタイミングをまとめました。

| 説明会の時期 | 主な目的 | 回数の目安 |

|---|---|---|

| ✅協議会立ち上げ直後 | 修繕の必要性と協議会設立の目的を共有 | 1回 |

| ✅設計・業者選定段階 | 工事内容・選定方針・見積もり案の説明 | 1〜2回 |

| ✅工事前 (契約直前〜着工前) | 工事日程・騒音・使用制限・注意点の説明 | 1回 |

例えば、設計内容の説明や見積比較を住民に報告せず進めると「なぜこの業者?」「もっと安いところがあるのでは?」という不満が出やすくなります。

住民総会で否決され、工程が半年以上ずれ込む事態にもつながりかねないため、説明会では以下のような工夫も重要です。

- 専門家(設計者・コンサル)を招いて中立的に説明してもらう

- 資料は事前配布し、質問タイムをしっかり確保する

- 参加できなかった住民には議事録・録画等でフォローする

【体験談】説明会に専門家を呼んで成功した例

「うちのマンションでは、説明会に建築士の先生を招いたことで、専門的な疑問にもすぐに答えてもらえました。出席者の8割が計画に納得してくれたので、比較的スムーズに修繕工事へと移れましたね。」

業者選定と公募の進め方|失敗しないための3ステップ

大規模修繕協議会のなかで、優良なサポートを提供してくれる施工業者を見つけたいなら、本項で紹介する3つのステップをチェックし、失敗を回避しましょう。

【ステップ1】公募とプロポーザルって何が違うの?【比較】

大規模修繕において、工事業者や設計コンサルタントを選ぶ際によく使われるのが「公募方式」と「プロポーザル方式」です。一見似ているように見えますが、次のように選定の進め方や住民の関与度、最終判断の基準が違います。

| 公募方式 | プロポーザル方式 | |

|---|---|---|

| 募集方法 | 広く業者を募り、一定条件を満たせば応募可 | 条件を満たす数社に絞って提案を依頼 |

| 選定基準 | 基本は「価格」が重視されやすい | 価格+提案内容 (工法・体制・実績など) |

| 運営コスト | 比較的低コスト | ヒアリングや審査工程が必要なためやや高め |

| 住民の関与度 | 低め (理事会・管理会社で進行することも) | 高め (協議会や説明会で提案を比較) |

| 向いているケース | 小規模修繕や既存業者に実績がある場合 | 大規模修繕で公平・透明な審査をしたい場合 |

それぞれにメリットはありますが、透明性や住民の納得感を重視するならプロポーザル方式が最適です。特に、数千万円規模になる大規模修繕では「価格」だけでなく「工法の妥当性」「施工体制の安定性」も選定基準に含めるべきと、住宅金融支援機構も推奨しています。(参考:大規模修繕の手引き)

【体験談】プロポーザル方式でトラブルを回避

「以前は価格だけで業者を決めていたんですが、工法や仕上がりに住民から不満が出てしまったんです。その後、プロポーザル方式で複数社から詳細な提案を受けて比較したら、住民が納得してくれやすくなり、工事をスムーズに進められました。」

【ステップ2】信頼できる業者を選ぶ方法とトラブル回避策

大規模修繕の成功を左右する最大のポイントは「信頼できる業者を選べるかどうか」です。以下に、業者選びでよくある失敗例と、回避するためのチェックポイントをまとめました。

| 失敗事例 | 原因 | どうすれば防げた? |

|---|---|---|

| 工事後すぐに雨漏りが発生した | 過去の施工実績を確認していなかった | 見積とともに「過去10件以上の工事履歴」を確認 |

| 契約後に追加費用が発生した | 工事範囲が不明確なまま契約した | 見積書に含まれる「工事項目」と「数量内訳」を明示する |

| 工事中の対応が不誠実だった | 担当者の姿勢や対応力を事前に見極めていなかった | 説明会や打ち合わせで、責任者の対応・言動も確認しておく |

なかには、工事費用の安さを優先してしまい、見積書の安い業者を利用したもののあとから高額な追加請求を受けるといったトラブルも発生しています。そのため業者選定は、次のポイントを押さえて動くのがおすすめです。

- 過去の施工実績が豊富であるか(5〜10年の経験があるか)

- 見積書が詳細かつ項目ごとに内訳が書かれているか

- 保証内容が明記されているか(例:10年間の防水保証など)

- 説明会・打ち合わせの場で質問に的確に答えられるか

- 国や公的機関の評価制度に登録されているか

また国土交通省では「追加費用チェックリスト」という資料を公開しています。追加費用が実際の状況にもとづくものなのかチェックしたい方は、資料を取得しておくと安心です。

【ステップ3】コンサルタントの選び方と比較のコツ

大規模修繕をスムーズに、そして住民の納得を得ながら進めるためには、コンサルタント(設計事務所・建築士・管理士など)を適切に選定することが不可欠です。

工事内容や業者との調整を自力で進めるのは現実的に難しいため、以下の比較リストをもとに、専門的な知見をもつ支援先を選定してみてください。

| コンサルタントの種類 | 主な役割 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 設計事務所 (建築士) | 工事仕様の設計・工法の選定・現場監理 | 技術的に高度な工事が必要な場合 |

| 管理士 (マンション管理士) | 住民対応・合意形成のサポート・規約調整 | 合意形成が難航しそうな場合・管理規約が複雑な物件 |

| 修繕コンサル専門会社 | 設計+説明会+業者選定サポート | 全体を任せたいが自主管理に近い物件など |

またコンサルを選ぶ際には、以下に示す5つのポイントを比較しましょう。

- 過去の修繕支援実績があるか(アパート・マンション別)

- 料金体系が明確か(設計料・監理料が分かれているか)

- 住民説明会の支援をしてくれるか(資料・進行の有無)

- 中立性があるか(特定の施工業者と癒着がないか)

- 契約前に実際の担当者と面談できるか

なお、アパート・マンションの大規模修繕を管理会社に任せきりにすると、工事したのちに後悔するケースも少なくありません。

【体験談】管理会社に任せきりで失敗した例

「最初は管理会社に全部任せようと思ったけど、住民との調整や工法の説明に手が回っていなかったようで、説明会で大炎上。結局、途中から第三者のコンサルタントに依頼し直すことになってしまい、工期が半年ずれました。」

大規模修繕協議会をうまく進めるコツとは?

大規模修繕協議会を立ち上げたものの「住民の合意がなかなか得られない」「議事録がまとまらない」「住民説明会の出席率が低い」といった課題に直面することは珍しくありません。

やはり住民にとって、数十万円単位の負担になる修繕工事ですので、納得なしに「賛成してください」と言っても受け入れられないのは当たり前です。そこでやるべきなのが、住民の意見を見える化して、疑問や不安を解消する対応になります。

【住民合意形成の4ステップ】

- アンケートで温度感を把握する

- 不安点を「見える化」する(Q&A形式で共有)

- 小規模な意見交換会で双方向に議論する

- 再説明会を実施して最終合意形成をとる

なお、説明会の議事録を準備する際には「誰が」「何を言ったか」「何を決めたか」を簡潔に記載しましょう。またアンケートを取る際には「選択式+自由記述欄」が基本です。回収率を上げるためにも「記入所要時間5分以内」「記入特典(資料配布)」などを添えるといいかもしれません。

セミナーやフォーラムに参加してみるのもおすすめ

合意形成や住民対応で悩んだときは、ほかの管理組合や専門家の話を聞けるセミナーやフォーラムに参加するのが非常に有効です。

例えば、次のようなセミナーやフォーラムに参加することにより、成功例や注意点を把握できます。

- マンション管理士会主催の説明会・相談会

- 地方自治体の住宅関連セミナー

(過去の例:神奈川県住宅施策課「令和6年度 マンション管理・再生セミナー」) - NPO法人や民間業者による無料フォーラム

(過去の例:マンション大規模修繕協議会「2024年秋大規模修繕セミナー」)

工事中の暮らしはどうなる?住民の過ごし方と注意点

大規模修繕工事が始まると、住民の生活に少なからず影響が出ます。特に長期間にわたる工事では、「音がうるさい」「ベランダが使えない」「臭いが気になる」など、日常生活に支障が出ることも少なくありません。

参考として以下に、よくあるトラブルとその対策をまとめました。

| 問題点 | 主な影響 | 対策例 |

|---|---|---|

| 騒音 | 昼間の在宅勤務・赤ちゃんの昼寝に影響 | 騒音時間帯を事前告知/作業工程表の配布 |

| ベランダ使用制限 | 洗濯不可・物干し撤去 | コインランドリー利用補助/工事前の室外機移動案内 |

| 臭い(塗料・防水材) | 換気や室内の空気に影響 | 塗布日を明示し、在宅調整や換気案内を徹底 |

【チェック】赤ちゃんがいる家庭にはどう考慮すべき?

管理組合や施工会社に事前に伝えておきましょう。作業の時間調整や、室内作業時の配慮(インターホンなしの訪問自粛など)をしてくれることがあります。

なお、大規模修繕で発生するトラブルを詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

【チェックリスト付】協議会を立ち上げる前に確認したいこと

大規模修繕協議会は、立ち上げるだけですぐに機能するというものではありません。

実際には、発足前の準備段階が最も重要であり「誰を巻き込むか」「何を決めておくか」を整理できていないと、後の合意形成や工事の進行に支障をきたします。

よって以下より、協議会設立前に必ず確認すべきポイントをチェックリスト形式で整理しました。

メンバー集めや資料づくりのポイント

協議会設立前にまず取り組むべきは「誰が参加し、どんな体制で進めるか」を明確にすることです。

| 項目 | ✅確認内容 |

|---|---|

| 管理組合内での協議会設立の承認 | 理事会や総会で承認が得られているか |

| 協議会のメンバー候補 | 理事・住民代表・専門家などに声かけをしたか |

| 役割分担の決定 | 進行役・記録係・住民対応係などの分担を設定したか |

| 必要資料の整理 | 修繕履歴・長期修繕計画・図面などの資料を準備したか |

| 住民説明資料の作成 | 協議会の目的・役割をわかりやすく説明できる資料があるか |

特に区分所有者が多いマンションでは、住民代表のバランスや外部専門家の関与も重要になります。

管理士など専門家に相談するのもひとつの手

はじめて大規模修繕を進める場合「そもそも何から始めればいいのかわからない」という管理組合やオーナーの方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、マンション管理士や建築士、修繕コンサルタントといった第三者の力を借りるのが効果的です。以下に専門家に相談するメリットをまとめました。

- 工事内容・費用・工期に関する妥当性チェック

- 合意形成の進め方や住民説明の工夫点

- 管理規約との整合性や法的な助言

中立の立場からアドバイスを受けられるため、住民間の対立も避けやすくなります。

無料で相談できるサポート窓口もあります

アパート・マンションの大規模修繕の相談・準備を進める際に、できるだけ費用をかけたくないという方には、無料で活用できる窓口や支援ツールがあります。

| 窓口/機関 | 対応範囲 | 相談対象 |

|---|---|---|

| 各自治体の住宅政策課 | 協議会支援・説明会サンプル配布など | 管理組合・所有者 |

| マンション管理士会 | 管理相談・住民合意の進め方 | 管理者・理事長 |

| 修繕支援事業者 (例:株式会社マーク) | 設立前相談・業者紹介・資料作成支援 | 管理組合・所有者 |

\アパートの大規模修繕・協議サポートは株式会社マークにお任せ/

アパートの大規模修繕を近々実施したいと考えているなら、伴走型のサポートを提供している「株式会社マーク」にご相談ください。

神奈川県の港北ニュータウンエリアで大規模修繕工事をサポートしている会社であり、工事のわかりやすいパック料金を提供しているほか、施工後のアフターサポートにも対応が可能です。10秒で完結する無料のWeb見積もり、無料の修繕相談をご利用いただけますので、ご興味がある方は以下のリンクにアクセスしてみてください。

よくある質問【FAQ】

協議会って必ず設置しなければならないのですか?

法的に義務づけられているわけではありません。ただし、住民の合意形成をスムーズに進めるために非常に有効です。特に大規模修繕のように費用や工程が複雑な場合、協議会を立ち上げておくことで、透明性・納得感・進行の確実性を高められます。

住民間で意見が割れたらどうする?

住民の間で意見が割れるのは自然なことです。解決するためには「アンケートで多数派・少数派の意見を可視化」「再説明会や個別ヒアリング」「第三者(専門家)を交えて話し合う」といった対策が望ましいです。

修繕は何年ごとに行えばいい?

一般的に12〜15年周期が目安とされています。国土交通省が示している「標準的な修繕周期表」にもとづいており、劣化状況に応じて計画的に実施することが重要です。

公募は必要?管理会社に任せてもいい?

任せること自体は問題ありませんが、判断をすべて委ねてしまうと、住民や所有者が納得できない内容で進んでしまうことがあります。できれば協議会や第三者コンサルを交えて、中立的な視点で意思決定できる体制を整えるのが理想です。

神奈川での協議会サポート・アパートの修繕はマークにご相談ください

神奈川県内でアパートやマンションの大規模修繕を検討している方は、地域密着の実績をもつ専門業者「株式会社マーク」にぜひご相談ください。

マークは、協議会の立ち上げ段階から、住民説明会の資料作成、業者選定、工事後のアフター対応まで、一貫して伴走支援を行う「住まいの修繕パートナー」です。

【神奈川県内での修繕サポート事例】

・「神奈川県横浜市都筑区」の事例はこちら

・「神奈川県相模原市」の事例はこちら

【マークが選ばれる理由】

・協議会の立ち上げから相談可能(初回無料)

・国交省のガイドラインに準拠した提案内容

・ 説明会資料・議事録テンプレートも提供

・神奈川県内の多数の修繕実績あり

監修・執筆|この記事は株式会社マークの編集チームにて作成しております。なお掲載している国・機関の情報は最新情報にもとづき適切に編集を実施しています。