コラム

アパート・マンションの大規模修繕は何年ごと?【2025年最新版】周期の目安・実態・法的ガイドライン

「大規模修繕って、何年ごとにやるのが正解?」

アパートやマンションのオーナー・管理者にとって、建物の老朽化対策は避けて通れない問題です。特に「いつ修繕をするべきか」は、建物の寿命や資産価値に直結するにもかかわらず、はっきりとしたルールがないため、判断に迷う方が非常に多くいらっしゃいます。

そこで本記事では、修繕時期の目安やタイミング、回数ごとの実施時期などについて、2025年最新版の調査・制度・専門家コメントをもとにわかりやすく解説します。

そもそも大規模修繕は何年ごとに必要なの?

アパートやマンションの大規模修繕は、建物の劣化を防ぎ、安全で快適な居住環境を保つために欠かせない「オーナー(管理者)が常に考えるべき対策」のひとつです。

ただし、何年ごとに実施するというルールは決まっておらず、具体的な周期が法律で厳密に定められていない点に注意が必要です。

ですが「大規模修繕を行う目安がほしい」と考える人も多いでしょう。

そこで役に立つのが、国のガイドラインや実態調査です。おおよその目安が提示されているので、まずは大規模修繕のおおよその目安や傾向についてみていきましょう。

国土交通省「長期修繕計画ガイドライン」では何年ごとが推奨?

国土交通省が公表している「長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂版)」では、大規模修繕の目安を「概ね12~15年に1回」としています。

また、外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期は部材や工事の仕様等により異なりますが、一般的に12~15 年程度ですので、見直し時には、これが2回含まれる期間以上とします。

引用:国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン(令和6年6月改訂版)」

これは、建物の主要構造部(外壁・屋上・給排水管など)の劣化スピードや使用材料の耐久性(耐久年数)などを踏まえた設定の目安です。

そのため例えば、建物が劣化していないのにもかかわらず、周期を10年ピッチにすると費用過多になります。また、費用削減のために20年周期にするというように修繕のタイミングを延ばしすぎると、劣化が進行してかえって補修費用がかさむ場合があるかもしれません。

よって大規模修繕では、上記の12~15年ごとの計画を目安として、バランスの取れた修繕プランを立てることが重要です。

一般的な大規模修繕の平均周期は?【12~15年?18年?】

多くのアパートやマンションでは「12〜15年周期」で大規模修繕を行うのが一般的です。

しかし、これは国のガイドラインに基づいた修繕計画の目安であり、実際には建物ごとの劣化状況や地域の気候、施工状況によってタイミングに差が出ます。そこで参考にしたいのが、国土交通省が実際の大規模修繕の傾向を調査した「マンション大規模修繕工事に関する実態調査(令和3年度版)」です。

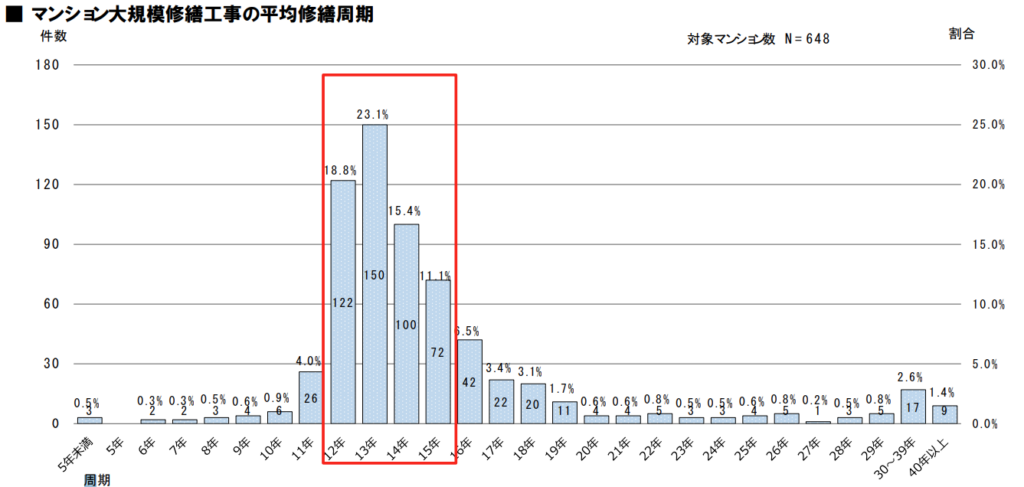

当調査では、平均の大規模修繕周期が分析されており、以下グラフのように、13年ごとに修繕工事を実施しているオーナーが多いとわかっています。

なお、ほかに何年ごとの周期で実施されているのか、傾向を表に整理しました。

| 周期 | 割合 |

|---|---|

| 13年 | 23.1% |

| 12年 | 18.8% |

| 14年 | 15.4% |

| 15年 | 11.1% |

| 16年 | 5.5% |

| 11年 | 4.0% |

| 17年 | 3.4% |

| 18年 | 3.1% |

ほとんどのアパート・マンションのオーナーが、遅くとも18年周期での大規模修繕を実施しています。

そのため「早く損傷・劣化が出始めている建物や設備があるなら、早い周期(10年程度)」「長年綺麗な状態が維持されているなら、遅い周期(18年程度)」で管理組合の会合を検討してみるのもひとつの手です。

アパート・マンションも大規模修繕の時期はほとんど変わらない

アパートとマンションは、それぞれ構造や規模が異なる点がいくつもありますが、基本的に大規模修繕の周期に大きな違いはありません。

なぜなら、いずれも鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)が主体であり、使用される外壁材や屋上防水、共用設備の劣化スピードがほぼ同等だからです。

実際に、国土交通省が提示する「長期修繕計画ガイドライン」でも、建物種別による修繕周期の明確な区別はされておらず、アパート・マンションともに「12年ごとを目安」とするのが基本となっています。

ただし、次の条件で若干の違いが出る場合もあります。

- 「木造アパート」の外壁がサイディングの場合、劣化が早く、10年周期での外装メンテナンスが推奨されることもある

- 「賃貸アパート」では、共用部の使用頻度(引越し作業など)が高く劣化進行が早まる場合がある

- 「規模」によって、管理組合の有無や財源力が違うため、周期が伸縮する傾向がある

とはいえ、大規模修繕の基本的な目安周期は「12〜15年ごと」です。管理上の目安は変わらないため、定期的に建物の点検(目安は5年に1回)を実施しつつ最適なタイミングで修繕をするのが望ましいと言えます。

またアパート大規模修繕を実施する時期をすぐに知りたい方は、以下の記事がおすすめです。

大規模修繕の回数ごとの周期と費用の違い【1回目・2回目・3回目】

アパートやマンションの大規模修繕は、1回目・2回目・3回目で実施時期や費用の傾向が大きく異なるのが実態です。

周期の目安は国のガイドラインだけでなく、建物の使用状況や劣化具合、資金計画によって変動するため、大規模修繕の実施傾向が調査された「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」をもとに、回数ごとの特徴や費用の変化、注意点をわかりやすくまとめました。

1回目の大規模修繕|築12〜15年が目安

1回目の大規模修繕は、国土交通省のガイドラインをもとに、忠実に実施される傾向があります。例えば、前述したように築12〜15年目で外壁の塗装や屋上防水などを中心に初回の大規模修繕が行われるケースが主流です。

| 実施された修繕工事 | 実施した割合 |

|---|---|

| 外壁塗装 | 21.6% |

| 床防水 | 20.9% |

| 外壁タイル交換・補修 | 18.5% |

| シーリング工事 | 14.5% |

| 屋根防水 (シートの貼り替えなど) | 12.1% |

| 鉄部塗装 | 6.6% |

| 共用内部工事 (廊下・階段の防滑仕上げなど) | 3.9% |

| 建具・金物等の工事 | 1.9% |

特に割合の多い外壁塗装~屋根防水までの項目は、多くのアパート・マンションで実施しておくべき工事だと言えます。

ちなみに1戸当たりの工事費は、おおよそ125万円が平均です。床面積当たりで情報が掲載されており、~1.5万円/㎡で工事する傾向が多くなっています。

【株式会社マーク担当者のコメント】

1回目の修繕は、比較的劣化が軽微であることが多いため、最も費用を抑えやすい時期でもあります。初回の計画がしっかり立てられていると、2回目以降の費用増加を抑えることにもつながります。

2回目の大規模修繕|築25〜30年が一般的

2回目は、おおよそ1回目の14年後に実施するオーナーが多い傾向です。

つまり築25年〜30年頃に実施されるのが一般的であり、次のような工事をメインに実施しています。

| 実施された修繕工事 | 実施した割合 |

|---|---|

| 外壁塗装 | 23.4% |

| 床防水 | 17.9% |

| 屋根防水 (シートの貼り替えなど) | 17.2% |

| シーリング工事 | 11.4% |

| 外壁タイル交換・補修 | 10.5% |

| 建具・金物等の工事 | 7.2% |

| 鉄部塗装 | 6.9% |

| 共用内部工事 (廊下・階段の防滑仕上げなど) | 5.5% |

全体的に実施する工事の割合が多くなっているほか、特に実施傾向が強まっているのが「屋根防水(1回目12.1%→2回目17.2%)」と「建具・金物等の工事(1回目1.9%→2回目7.2%)」です。特に設備等が経年劣化によって損傷が大きくなるタイミングだと言えるでしょう。

なお1戸当たりの工事費は、おおよそ100~125万円が平均です。1回目の修繕により、やや2回目のほうが工事費用を抑えやすくなっています。

また、床面積当たりで換算した場合には、1回目と同様に~1.5万円/㎡で工事する傾向が強いです。

【株式会社マーク担当者のコメント】

設備工事には居住者への説明や工事期間中の生活配慮も必要になるため、管理組合の合意形成や住民説明会の設計がより重要になります。

3回目以降の修繕|劣化進行と費用の上昇に注意

築30年を超えると、建物の寿命や構造的な問題も見えやすくなる時期です。なお3回目は2回目の修繕から12.9年(約13年)後に実施しているオーナーが多くなっています。

そのため3回目は築38~43年目に実施するイメージであり、それ以降の修繕では、修繕では対応しきれない「建替え検討」なども視野に入ってきます。

| 実施された修繕工事 | 実施した割合 |

|---|---|

| 外壁塗装 | 28.8% |

| 床防水 | 15.7% |

| 建具・金物等の工事 | 15.3% |

| 屋根防水 (シートの貼り替えなど) | 12.9% |

| シーリング工事 | 9.1% |

| 鉄部塗装 | 8.8% |

| 外壁タイル交換・補修 | 7.1% |

| 共用内部工事 (廊下・階段の防滑仕上げなど) | 5.5% |

基本的には2回目と同様の修繕が実施されやすい傾向ですが「建具・金物等の工事」だけは、1回目、2回目、3回目と数が増えるごとに実施傾向が高くなっていきます。

鉄材系が用いられていることもあり、他の部材や材料と比べて劣化が進みやすいためだと考えられます。

【株式会社マーク担当者のコメント】

建物の劣化が進むタイミングですので、修繕コストの高額化を避けるためにも、2回目終了時点での将来シミュレーション(中長期修繕計画の見直し)が必須です。

またアパート大規模修繕工事の費用感をチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです。

「何年ごとにやろう?」と悩む人向け簡易チェックリスト

アパートやマンションの大規模修繕を「そろそろやるべきかな…?」と感じていても、すぐに明確な判断ができる人は少ないものです。そこでおすすめなのが、修繕のタイミングを自己診断できる簡易チェックリストです。

| チェック項目 | はい/いいえ |

|---|---|

| 築12年以上が経過している | □ はい / □ いいえ |

| これまで一度も大規模修繕を行っていない | □ はい / □ いいえ |

| 外壁にひび割れ、退色、白華(エフロ)などの劣化が見られる | □ はい / □ いいえ |

| 屋上やベランダの防水層が浮いていたり、亀裂が入っている | □ はい / □ いいえ |

| 給水管・排水管から異音や赤水、漏水が発生している | □ はい / □ いいえ |

| エレベーターが頻繁に故障・停止する | □ はい / □ いいえ |

| 共用廊下や階段の手すり・鉄部にサビが見られる | □ はい / □ いいえ |

| 修繕積立金が不足しており、計画が立てづらい | □ はい / □ いいえ |

✅はいが3個以上 → 要注意

→ 大規模修繕の準備・建物診断を早急に検討しましょう。

✅はいが5個以上 → 至急対応を

→ 明らかな劣化が進行中。遅延は追加費用につながる可能性あり。

このリストは、建物の劣化状態や過去の修繕履歴に基づき、次回の修繕時期を検討する際の目安となります。管理組合・オーナーの方はもちろん、これから計画を立てたい方にもご活用いただけます。

【株式会社マーク担当者のコメント】

建物の劣化は見えにくく、つい見落とされがちです。チェックリストで早めに気づくことが、将来的な修繕費の抑制や、居住者トラブルの予防にもつながります。

大規模修繕の周期は法律で決まっている?【よくある誤解】

「大規模修繕って法律で◯年ごとにやらなきゃいけないんでしょ?」

このような声を耳にすることがありますが、実は大規模修繕の周期自体は法律で厳密に決められているわけではありません。

ただし、一定のルールや国の指針が存在することも事実です。ここでは、法律上の義務と実務上の推奨事項の違いを整理し、誤解されやすいポイントをわかりやすくまとめました。

修繕周期は法的義務ではないが、計画義務がある

結論として、マンションやアパートの大規模修繕を「何年ごとに実施しなければならない」という明文化された法的義務はありません。

しかし、「修繕を見越した計画を立てておくこと」については、以下のような指針・制度で義務化・推奨されています。

| 制度・指針 | 内容 | 法的根拠 |

|---|---|---|

| 長期修繕計画作成指針(国土交通省) | 原則として12年ごとに大規模修繕を含む計画を立てることが望ましい | 法的拘束力はなし(指針レベル) |

| マンション管理適正化法(管理計画認定制度) | 長期修繕計画の有無が「管理計画認定」の判断材料となる | 実質的な行政評価に影響 |

| 建築基準法・区分所有法 | 修繕自体には直接関与しないが、共用部分の管理・保全に関する義務あり | 各組合に責任が課されている |

参考2:e-GOV法令検索「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」

参考3:e-GOV法令検索「建築基準法」

参考4:e-GOV法令検索「建築基準法」

法律で定められた「周期」は存在しないものの、長期修繕計画の策定や修繕積立金の管理はマンション管理組合の責務として位置付けられています。そのため、実務上は「12〜15年に1回」を想定して計画するのが一般的です。

長期修繕計画の策定・更新義務について

国土交通省のガイドラインでは、長期修繕計画は少なくとも5年ごとに見直すことを推奨しています。

Q 「長期修繕計画作成ガイドライン」では、5年ごとに計画を見直すことが推奨されていますが、なぜ見直しが定期的に必要なのですか。

A 物価変動等で修繕工事費用や工事内容は変動的であるため、必要な工事費も常に変わっています。適切な修繕積立金が確保されるよう5年程度で長期修繕計画を見直し適切な修繕積立金額を見直すことがマンションの長寿命化につながります。

引用:国土交通省「マンション管理について」

また以下に更新が必要な理由をまとめました。

- 建物の劣化状況が年々変化

- 修繕費用の高騰、建材の価格変動により見直しが必要

- 居住者構成の変化(高齢化・空室増加)により予算・合意形成の難度が変わる

なお、昨今ではマンションの「管理計画認定制度(マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体がそのマンションを適切な管理計画を持つものとして認定する制度)」の影響もあり、長期修繕計画の有無・質が、自治体や金融機関からの評価に直結するケースも増えています。

修繕周期がズレるとどうなる?リスクと生活への影響

大規模修繕は「いつかやればいい」というものではありません。ただ、適切なタイミングで行わなければ、建物の寿命や住民の安全性、さらに修繕費用にも大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、修繕周期がズレてしまった場合に起こりうるリスクと、実際の生活への影響、住民トラブルの予防策についてまとめました。

修繕の遅れで発生するトラブル・劣化リスク

修繕のタイミングを逃すと、目に見えない部分の劣化が徐々に進行し、表面化したときには手遅れになっているケースも少なくありません。例えば、次のような問題が起きやすくなります。

- 外壁タイルが剥がれ、歩行者に落下する危険がある

- 防水層が劣化して雨漏りが発生し、居住空間にカビや結露が広がる

- 排水管の破損により、下階への漏水被害が起きる

- エレベーターの停止や故障が頻発し、生活に支障が出る

- 老朽化によって空室が増加し、資産価値が下がる

上記のリスクが現実化すると、修繕費だけでなく事故対応費や保険料の増加・住民対応コストも発生し、管理組合やオーナーの負担が一気に膨らむ恐れがあるので注意が必要です。

工事の遅れが住民生活に与えることも|過ごし方・工夫を整理

修繕工事がズレてしまい「必要なときにできなかった」「生活インフラが不安定になった」というケースが起きてしまうと、住民の日常生活にも不便やストレスが生じやすくなります。

特に発生しやすい影響をまとめました。

- ベランダやバルコニーが長期間使用できず、洗濯や換気が制限される

- 工事車両の出入りや騒音で、日中在宅の高齢者や乳幼児家庭に負担

- 工事期間中の足場設置により、プライバシーや防犯面の不安が高まる

- 修繕内容に関する説明不足がトラブルやクレームの原因に

結果的に「工事への反発」や「管理組合への不信感」に発展してしまう可能性もあるので、事前説明や対策を講じることが重要です。

【株式会社マーク担当者のコメント】

修繕の遅れは「見た目の劣化」よりも「目に見えない構造内部の損傷」が怖いです。住民の安心のためにも、早期の判断・準備が肝心です。

修繕周期を決めるためのチェックポイント【専門家監修】

「修繕は必要だけど、いつがベストなのかわからない…」

そんな方のために、修繕周期の決め方のポイントを整理しました。

建物の状態や予算、住民の合意形成など、判断材料はさまざまです。このセクションでは、プロの視点から見た「失敗しない修繕周期の考え方」を紹介します。

建物診断結果の活用と修繕計画の見直し方は?

修繕周期を正しく判断するためには、建物の劣化状況を正確に把握することが重要です。

とくに有効なのが「劣化診断」「建物診断」と呼ばれる専門調査になります。国土交通省の「マンション長寿命化ガイドライン」でも、5年ごとの建物診断を行うものだとまとめられており、次のようなポイントのチェックが推奨されています。

- 外壁(ひび割れ・タイルの浮き・剥離)

- 屋上・バルコニーの防水層の劣化

- 鉄部のサビや腐食

- 排水管・給水管の腐食、赤水の発生

- エレベーターや給排気設備の動作確認

このような調査データに基づいて、修繕の優先順位や周期を柔軟に見直していくことが、費用の最適化にもつながります。

【株式会社マーク担当者のコメント】

株式会社マークでは、無料の修繕診断を提供しています。詳しくは以下のリンクをチェックしてみてください。

周期を短縮・延長すべき判断基準とは?

アパート・マンションの修繕は「12〜15年が目安」と言いますが、必ずしもその通りにすべきとは限りません。以下のような条件に応じて、修繕周期を短縮・延長する判断が必要です。

| 短縮したほうがよいケース | 【1】高層階が多く、風雨の影響を受けやすい (例:湾岸部) 【2】外壁にALCなど劣化しやすい素材を使用している (軽量気泡コンクリート) 【3】前回の修繕で省略した工事項目が多い 【4】すでに居住者からクレームが出ている |

| 延長を検討してもよいケース | 【1】建物の状態が良好である (直近の建物診断で大きな劣化なし) 【2】修繕積立金が一時的に不足している (構造的に大きな損傷はない) 【3】修繕時期が住民の高齢化・転居時期と重なる |

「決められた周期に合わせる」よりも「建物と住民にとって最適なタイミングで行う」という視点が大切です。

修繕積立金と周期のバランスの取り方は?

修繕周期と切り離せないのが「積立金の状況」です。

周期を早めすぎると資金不足のリスクが高まり、延ばしすぎると工事費が跳ね上がるリスクが出てきます。例えば、次のような考えでバランスを取るのがおすすめです。

- 修繕積立金が少ない → 計画の延伸+一部先行実施+追加積立の提案

- 修繕積立金が十分 → 劣化が軽微でも早めの実施で建物寿命延長へ

- 管理会社やコンサルタントの試算書を元に「シミュレーション」を実施する

株式会社マークでは、アパートの建物診断とあわせて修繕周期や積立金計画の見直しサポートも行っています。まずは無料相談を利用して、最適なタイミングの見極めましょう。

▶ 株式会社マークにアパートの大規模修繕タイミングを相談する

大規模修繕を何年ごとが理想?よくある質問(FAQ)

修繕周期は変更できますか?そのときの注意点は?

変更は可能です。ただし、変更にあたっては「建物診断を必ず実施し、客観的な劣化状況を確認する」「管理組合で合意形成が取れているかを確認(総会の決議が必要)する」といった点に注意が必要です。

修繕費が払えない場合はどうしたらいい?

修繕積立金が不足している場合は、【1】分割納付や支払い猶予の検討(管理規約遵守)、【2】一時金の徴収(総会決議が必要)、【3】管理組合としての修繕積立金借入制度の利用(住宅金融支援機構など)、といった対策を取るのがおすすめです。

大規模修繕を20年周期で実施するのは遅い?

原則として「20年周期」はリスクが高めです。国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」でも、外壁や屋上の修繕はおおむね12〜15年が目安とされています。20年周期にすると、劣化が進行して修繕コストの増加といったトラブルが起きやすくなります。

まとめ|大規模修繕は何年ごとにやるべきか計画するのが管理の第一歩

大規模修繕は、建物の寿命や資産価値を守るうえで欠かせない管理業務のひとつです。また修繕の周期については「12~15年ごと」が目安とされますが、建物の状態や居住者の事情、資金計画に応じて最適なタイミングを見極めることが大切になります。

なお修繕のタイミングを誤ると、結果的に費用が増えたり、住民の不満やトラブルに発展したりする恐れもあります。よって今度は次のようなアクションを取るのがおすすめです。

- 「うちはいつがベスト?」と悩んだら、まずは建物診断を受けてみる

- 修繕積立金が不安な場合は、段階的な計画や優先順位の整理もおすすめ

- 定期的に長期修繕計画を5年ごとに見直す

もしアパートの大規模修繕を「何年ごとにやるべき?」とお悩みなら、まずは株式会社マークにご相談ください。

監修・執筆|この記事は株式会社マークの編集チームにて作成しております。なお掲載している国・機関の情報は最新情報にもとづき適切に編集を実施しています。