コラム

大規模修繕とは?マンション・アパートに必須の工事内容を解説

マンションやアパート、ビルといった建物の安全性を維持するために実施する「大規模修繕」について「なぜ実施するの?」「どういった流れで工事を進めるの?」といった疑問をお持ちの人もいるはずです。

そこでこの記事では、大規模修繕の概要や対象物件、費用、期間など、工事の概要をわかりやすく解説します。具体的な大規模修繕の流れも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

\大規模修繕のお悩みは株式会社マークにご相談ください/

大規模修繕の動き方や費用のことがわからないとお悩みなら、神奈川県の港北ニュータウンエリアで大規模修繕工事をサポートしている「株式会社マーク」にご相談ください。大規模修繕工事をわかりやすいパック料金で提供しているほか、施工後のアフターサポートにも対応が可能です。10秒で完結する無料のWeb見積もり、無料の修繕相談をご利用いただけますので、ご興味がある方は以下のリンクにアクセスしてみてください。

大規模修繕とは?

大規模修繕とは、マンションやアパート、ビルなど、所有している物件で経年劣化や不具合が見つかった際に、その問題を回復させる修繕工事のことです。

木材やコンクリートを使ってつくられた建築物、そして設置されている設備などは、時間の経過とともに劣化します。ただ劣化した状態で放置をすると、物件を利用する人たちが不便を感じるほか、ときには次のようなトラブルに発展するケースも少なくありません。

- タイルが剥がれて通行人に当たった

- 鉄製の階段が腐食して抜けた

また大規模修繕で対応する範囲は、壁・柱・床・梁(はり)・屋根・階段など、建物主要構造部です。構造的・外観的に問題があり、人的被害が起きる恐れがあると判明した場合には、すみやかに大規模修繕を実施しなければなりません。

大規模修繕が必要な理由

大規模修繕の目的や意味を詳しく理解していただく参考として、修繕工事が必要な理由を以下に整理しました。

- 建物における居住・利用の快適性を維持する

- 建物自体の安全性を確保する

- マンションやアパート、ビルなど不動産の資産価値を保持する

- 建物・設備の基本性能を向上させる

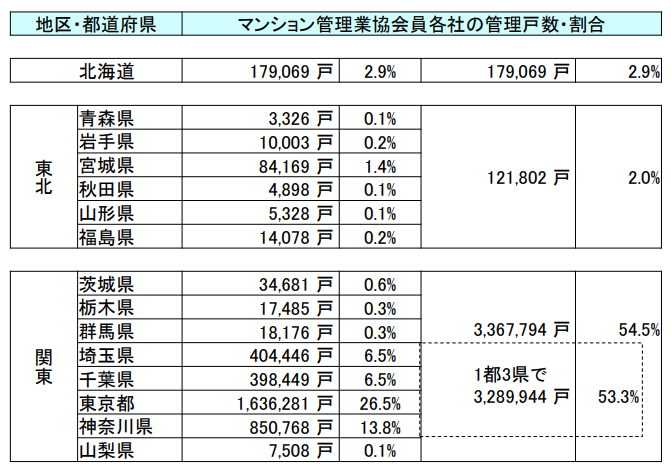

例えば、現在全国には約620万棟ものマンションがあると言われています。そのうち神奈川県のマンション管理戸数の状況をみると、全国の約13.8%(85万棟)が神奈川県に集中している状況です。

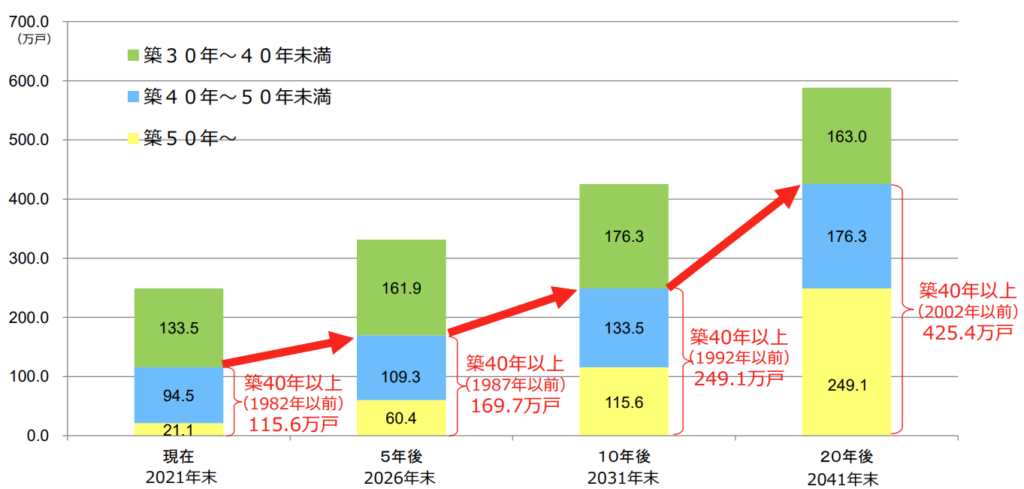

また、築年数が40年を超え、大規模修繕の必要性が高まっている建物の数が全国に約2割あるなど、神奈川県だけでも20万棟近くのマンションで大規模修繕の必要性が増しています。

以上より、マンションにおける大規模修繕は非常に必要性の増している対策だとわかります。また大規模修繕には「古くなったから修繕する」という考えもありますが、利用する人たちの快適性を維持するほか、不動産としての価値を下げないといった意味でも工事が必要です。

大規模修繕と大規模改修の違い

大規模修繕と似た意味をもつ言葉に「大規模改修」というものがあります。こちらも同じくマンション・アパート・ビルなどで実施される工事ですが、大規模修繕とは次のポイントが違うことに注意してください。

| 大規模修繕 | 大規模改修 | |

|---|---|---|

| 意味 | 建物の性能や機能を維持もしくは回復する | 建物の性能や機能を向上させる(良くする) |

| 目的 | 建物の寿命を延ばす | 性能や機能を高める |

| 対象箇所 | 劣化した主要構造部 | 建物の共用部 |

例えば、大規模修繕では、既存建物の性能や機能を維持する目的で修繕を実施し、建物としての安全性を守るという目的で実施します。対して大規模改修は、時代の変化とともに住環境の水準に合わせ、建物初期よりも高い性能や機能、居住性を得ることが目的です。

つまり実施するきっかけに、劣化や故障なのか、時代に合わせて改善することなのかという違いがあると覚えておきましょう。

大規模修繕のルールは建築基準法に記載あり

マンションやアパート、ビルなどの大規模修繕工事は、建築基準法のなかで定められているルールです。

【建築基準法で定められた大規模修繕について】

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。引用:e-GOV法令検索「建築基準法」

建築基準法は、国民の生命や健康m財産を保護するために、建築物の敷地・設備・構造・用途について最低限の基準を定めた日本の法律です。修繕を怠り入居者や利用者に被害が出てしまった場合には、建物の所有者として「損害賠償の責務」を負うことになります。

以上より、マンションやアパート、ビルの所有者は建築基準法に準拠して対策を講じなければなりません。大規模修繕の必要がある場合には、放置をせずに工事手続きを進めてください。

大規模修繕の対象者・対象物件

「大規模修繕は自分が対応しなければならないの?」「いったいどのような建物で実施する工事なの?」とお悩みの方向けに、対象者・対象物件を整理しました。

アパートやマンションの所有者

まず、集合住宅であるアパートやマンションを所有している方は、必要に応じて大規模修繕に対応しなければなりません。住民の安全を考えて管理組合で修繕計画を立てることはもちろん、自分たちで施工会社を探す必要があります。

なお、外観的にも劣化が目立つ場合や、設備の調子が悪いと感じた場合には、大規模修繕が必要かもしれません。

施設やビルの所有者

養護施設や病院といった施設、そしてビジネスなどで利用されているビルなどは、大勢の利用者がいることから、所有者が大規模修繕に対応しなければなりません。

なおビルの場合は築10〜30年程度を目安に大規模修繕工事を実施する傾向が強いと言われています。「タイルが剥がれ落ちかけている」「ひび割れが目立つ」「設備に不具合が生じかけている」と気づいたのなら、ぜひ大規模修繕工事を検討してみてください。

大規模修繕の工事内容

大規模修繕の主な工事内容を以下にまとめました。

- 外壁やタイルの補修(貼り替えや再塗装など)

- シーリング工事(目地などを埋める)

- 防水工事(撥水性の高い塗装やシートを設置する)

- 塗装工事(色落ちした外壁等の塗り替え)

- コンクリートの補修(ひび割れや鉄筋の露出を補修する)

- 給排水管の補修

- 鉄部の塗装

- 屋上の防水の塗装

- エレベーターの修繕

また工事の対象となるのは、人が居住・利用していない共用部です。建物の種類によってはエレベーターの修繕などが必要になります。修繕内容が増えるほど金額が割高になるため、予算を組むためにも施工会社などから見積もりを取得しておくとよいでしょう。

大規模修繕にかかる費用

大規模修繕の費用は、建物の規模や周辺状況などによって変化します。参考として戸数ごとにおける大規模修繕の費用感を以下に整理しました。

| 戸数 | 費用の目安 |

|---|---|

| ~4戸 | 120~200万円(税込) |

| 4~8戸 | 240~350万円(税込) |

| 8~16戸 | 480~700万円(税込) |

| 16戸~ | 600~875万円(税込) |

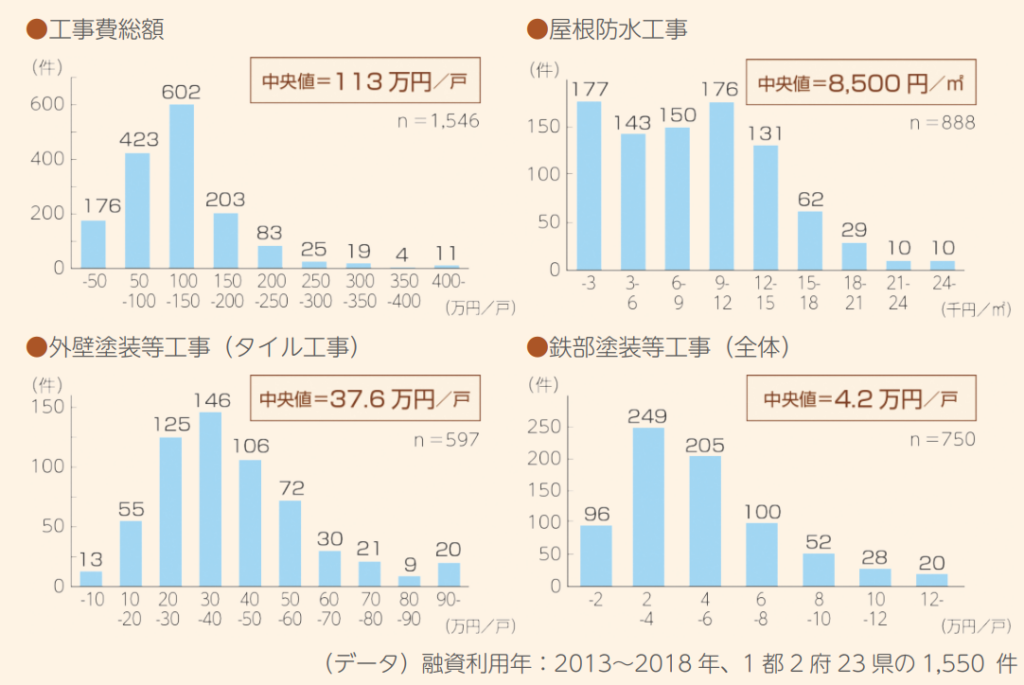

また、住宅金融支援機構が公開している「大規模修繕の手引き」によると、工事費の相場(中央値)が次のようにまとめられています。

なお、上記の費用はあくまで目安です。工事内容や範囲によって金額が変動するため、まずは施工業者から見積もりを取得することをおすすめします。

より詳しく工事費用について知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。

>>大規模修繕の費用相場はいくら?マンションの工事費用を払えない場合の対処法も解説

大規模修繕の工事期間

大規模修繕工事の工事期間は、建物の規模や形状によって異なりますが、一般的には次のとおりです。

- 着工から着手までの期間:1〜2年程度

- 着手後の期間(50戸未満の場合):2〜3ヶ月

- 着手後の期間(50戸以上の場合):5〜8ヶ月

すべてを合計すると、およそ2〜3年程度の期間が必要になります。スムーズに大規模修繕工事を進めるためにも、後述する工事の手順を把握しておきましょう。

\大規模修繕のお悩みは株式会社マークにご相談ください/

大規模修繕の動き方や費用のことがわからないとお悩みなら、神奈川県の港北ニュータウンエリアで大規模修繕工事をサポートしている「株式会社マーク」にご相談ください。大規模修繕工事をわかりやすいパック料金で提供しているほか、施工後のアフターサポートにも対応が可能です。10秒で完結する無料のWeb見積もり、無料の修繕相談をご利用いただけますので、ご興味がある方は以下のリンクにアクセスしてみてください。

大規模修繕工事の手順

大規模修繕工事を実施する手順がわからないとお悩みの人向けに、一般的な準備〜工事開始までの手順をまとめました。近々、大規模修繕工事を検討しなければならないという方は、ぜひ全体の流れを覚えておきましょう。

【STEP1】管理組合内の体制をつくる

まずは、建物の管理組合内に専任の体制を整えることからスタートします。

管理組合とは、その建物を利用する住民や利用者で構成された組織のことです。主にマンションを維持・管理する目的で活動しており、その組織のなかで新たに大規模修繕工事を担当する人員を決めなければなりません。

なお大規模修繕工事の話は、管理組合の集会を通じて共有するのが一般的です。基本的には年に1回以上実施されるものであり、回覧板や建物の掲示板などを利用して総会の開催を通知します。

また、総会のなかでは次のようなことを話し合います。

- 工事業者を探す担当者を選ぶ

- 資金調達の方法を明確化する

- 居住者や利用者への通達方法を決める

- 工程計画を立てる

大規模修繕は建物所有者の独断で実施するものではなく、管理組合など建物を利用する人たちと話し合って決めなければなりません。体制が整備されていないと、工事の進行に支障をきたす恐れがあるため、適切なメンバーを選び、明確な役割分担を決めることが重要です。

【STEP2】工事の発注方式を検討する

管理組合との総会を通じて、大規模修繕工事の情報共有ができたら、次に、どのように施工業者を選ぶか発注方式を決定しなければなりません。一般的に発注方式は次の2種類があり、それぞれ発注の特徴が違います。

| 入札方式 | 指名方式 | |

|---|---|---|

| 仕組み | 複数の業者に入札してもらい、そのなかから1社を選ぶ | 自分たちで信頼できる1社を選ぶ |

| メリット | 価格や条件を競争させることで高品質な工事を安く発注できる | すばやく大規模修繕工事を開始できる |

| デメリット | 建物の条件によっては入札を希望する業者が現れにくい | 自分たちで業者を比較検討しなければならない |

まず入札方式は、複数の業者に価格や条件で競争させることで、より安価で高品質な工事を実施しやすくなる発注方式ですが、時間がかかるほか、入札者が現れない場合があるという点に注意が必要です。

また指名方式は、信頼できる業者を選んで工事を依頼できますが、事前に比較検討を実施しなければ、価格が相場よりも高くなったり、品質が落ちたりする事に注意しなければなりません。

例えば「初めての大規模修繕工事で費用相場がわからない」という場合には入札方式、「身近に費用・品質ともに信頼できる工事業者がいる」という場合には指名方式を選ぶという人もいます。

大規模修繕工事を実施する際には、ぜひ発注方式のメリット・デメリットを比較し、自身にとって最適な発注の方法を選んでみてください。

【STEP3】建物診断を実施する

発注方式が決まったら、工事に対応する施工業者を探す前に、建物診断を実施しなければなりません。

建物診断は、専門家が建物全体の劣化や不具合を調査する作業のことであり、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施します。大規模修繕の施工会社のなかにも対応できる人材がいるため、相談してみるのがおすすめです。

ちなみに、建物診断では次のようなポイントをチェックします。

- 外壁

- 屋根

- 配管

- 電気設備

また、建物診断が完了したら、専門家より診断結果の資料を受け取ります。損傷などの程度がまとめられているため、診断結果をもとに工事内容を検討しましょう。

【STEP4】工事内容の検討・予算を組む

建物診断により工事が必要な箇所が判明したら、工事内容について次のポイントを話し合います。

- 工事予算の決定

- 優先して工事が必要な箇所の選定

なかでも重要なのが、大規模修繕工事にどれくらいの予算を確保できるのかという点です。

予算が決まれば工事をすべき箇所の優先順位を決められます。予算オーバーで破産することを避けるためにも、管理組合との総会を開きながら、工事内容や予算の話を進めてください。

【STEP5】施工会社を選定する

大規模修繕工事の工事内容や予算の話がまとまったら、実際に発注をして施工会社を選定しましょう。

なお入札方式の場合は、入札の結果で依頼する施工会社が決まります。対して指名方式では、自分たちで施工会社を選ばなければなりません。参考として以下に、指名方式における施工会社の選び方をまとめました。

- 見積書が相場に基づいているか

- 実績が豊富か

- スタッフ対応が丁寧か

- 口コミや評判が良いか

施工会社選びは、複合的な視点から比較することが大切です。指名方式を希望している場合には、上記の項目などを目安に、相性の良い施工会社を探してみてください。

【STEP6】総会決議を実施する

施工業者選びを終えたら、決定した内容を総会で共有して決議をもらいましょう。

なお、総会決議では多数決を取るのが一般的です。参加者の過半数以上から同意が得られたら、無事、大規模修繕工事を開始できます。

【STEP7】契約者に向けて工事説明会を開く

管理組合の総会で決議をもらったら、次に建物の契約者全体(もしくは各契約戸の代表者)に向けて工事説明会を実施します。

なお工事説明会では、工事内容のほか工事期間や工事中に不便をかけてしまうポイントなどを共有するのが一般的です。

また、工事説明会では施工会社の担当者が立ち会います。施工会社と相談をしながら住民に説明する内容を決めておきましょう。

【STEP8】大規模修繕工事を開始する

STEP7までの準備が完了したら、実際に大規模修繕工事がスタートします。参考として以下に工事手順をまとめました。

- 仮設工事(足場や養生など)

- 下地・タイル工事

- シーリング工事

- 塗装工事

- 防水工事

なお上記の流れについて詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。各工事内容の詳細情報を掲載しています。

【STEP9】竣工・引渡し

大規模修繕工事の施工が終了したら、施工会社と発注者で修繕箇所を見て回り、計画どおりに補修が完了したのかチェックしていきます。すべての作業に問題がなければそのまま引き渡しとなり、大規模修繕工事の完了です。

なお、修繕箇所の確認中に補修ミスなどを見つけた場合には、施工会社に連絡をして対処してもらう必要があります。建物の安全性にも関わるポイントですので、入念に確認していくことをおすすめします。

大規模修繕工事で起きやすいトラブルとは?

大規模修繕工事を円滑に実施するためにも、まずは工事をする際に起きうるトラブルを把握しておくことが重要です。参考として以下に、大規模修繕で起きるトラブルをまとめました。

- 事前説明が不足したせいで住民や利用者からクレームを受けた

- 工事の音がうるさいと周辺住宅からクレームを受けた

- 工事車両の進入に伴い住民の自動車が駐車しづらくなった

- 修繕工事中にタイルなどが落下して人的被害が出てしまった

以上のように、工事前・号事後などにトラブルが発生するケースがあります。トラブルなくスムーズに工事を終わらせるためにも「事前説明を入念に実施する」「近隣住宅への事前挨拶を済ませておく」「具体的な安全対策を実施しておく」といったことを考慮しておきましょう。

大規模修繕についてよくある質問

マンションやアパート、ビルなどの大規模修繕をする際に寄せられる、よくある質問をまとめました。

マンションの大規模修繕は何年ごとに必要なの?

一般的には、10~15年に一度のペースで実施する傾向が強いです。なお、建物の劣化の進行具合は、建物の構造や環境によって変化します。定期点検などを実施して修繕の必要があるとわかった場合には、建物の安全性を維持するためにも、その都度修繕工事を実施するのがベストです。

大規模修繕では建築確認が必要なの?

一般的に、大規模修繕では確認申請は不要です。ただし、次のような条件下では建築確認が必要になることに気をつけてください。

- 建築基準法の「一号〜三号建築物の大規模の修繕・模様替」に定義される

- 主要構造部の一種以上を過半にわたり修繕する

- エレベーターや立体駐車場などを新設もしくは増設する

- 耐震性の向上を図る

ほかにも細かい条件によって、建築確認が求められるケースがあります。ルールを守って大規模修繕工事を実施するためにも、工事業者に相談をしておくと良いでしょう。

神奈川エリアの大規模修繕はマークにおまかせください

マンションやアパート、ビルなどの大規模修繕をスムーズに進めたいなら、あらかじめ費用や工事期間、全体の流れを理解しておくことが大切です。何も知らないまま動き出すと「予算オーバーになった」「住民からのクレームが入った」などのトラブルが起きる場合もあるため、ぜひ本記事の情報を参考に、大規模修繕に取り組んでみてください。

\大規模修繕のお悩みは株式会社マークにご相談ください/

大規模修繕の動き方や費用のことがわからないとお悩みなら、神奈川県の港北ニュータウンエリアで大規模修繕工事をサポートしている「株式会社マーク」にご相談ください。大規模修繕工事をわかりやすいパック料金で提供しているほか、施工後のアフターサポートにも対応が可能です。10秒で完結する無料のWeb見積もり、無料の修繕相談をご利用いただけますので、ご興味がある方は以下のリンクにアクセスしてみてください。